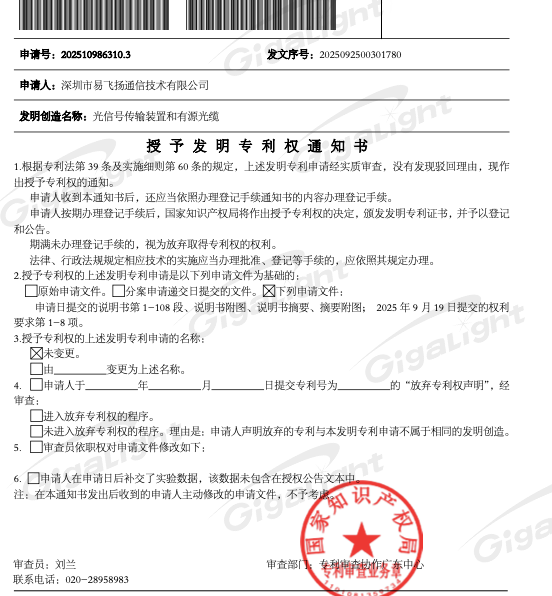

易飞扬获得一项硅光子有源光缆产品基础性专利,为1.6T AI&DC互连另辟有效蹊径

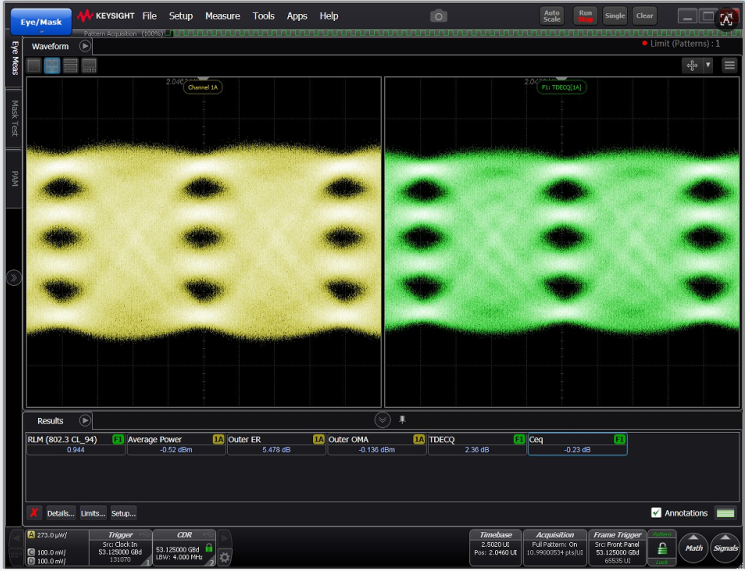

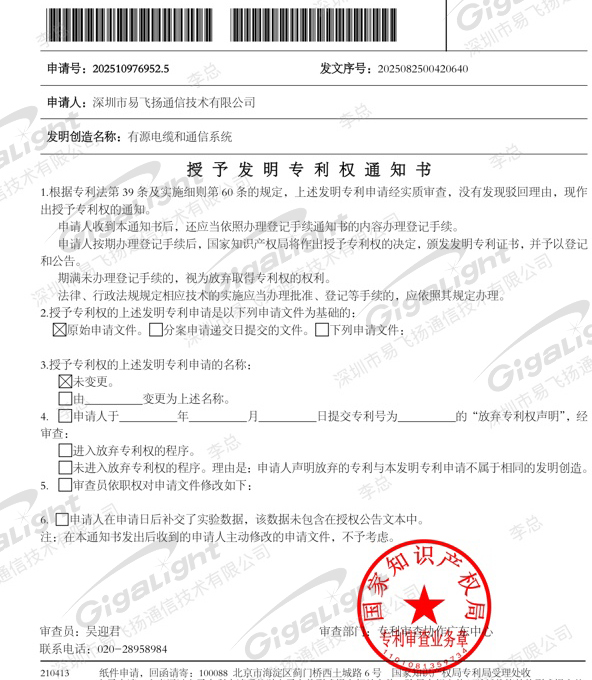

[中国,深圳,2025年9月28日]易飞扬(GIGALIGHT)即日宣布获得一项“光信号传输装置和有源光缆”的发明专利。该专利的商业名称为:混合技术架构等效有源光缆(Hybrid AOC)。既可以基于VCSEL设计,也可以基于硅光子设计。

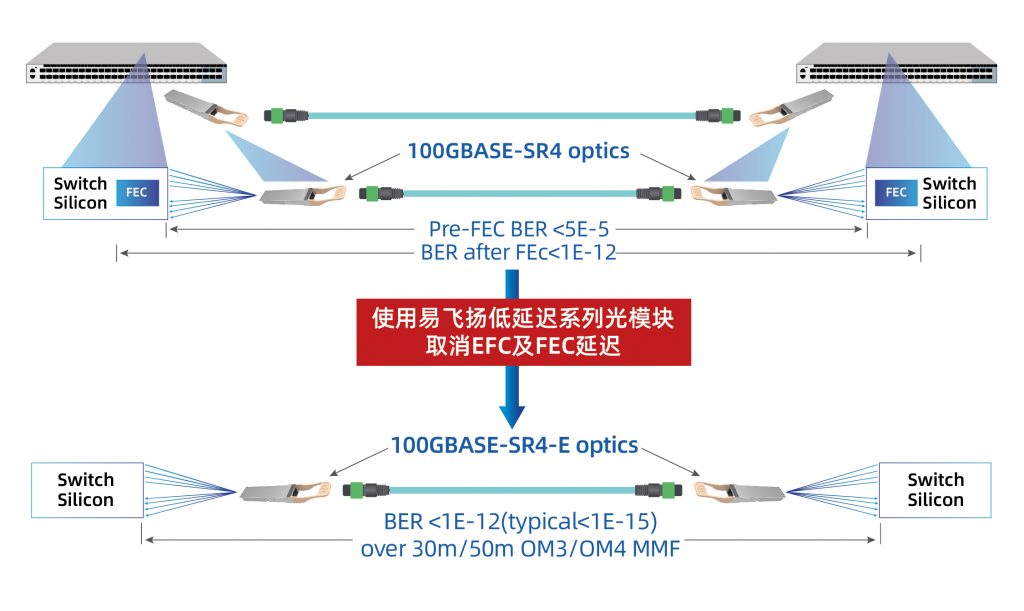

该专利的目标是为800G AI&DC、1.6T以上AI&DC互连开启崭新思维的降低功耗、时延和成本的路线。已有的实践表明,通过该项专利提供的技术,可有效降低功耗不低于20%,成本不低于20%,以及时延不低于40%的结果。对于采用1.6T互连基座的客户,该项技术目前是最先进的互连技术。大客户引用该专利技术,等于凭空就可以获得巨大的互连收益。

“由于行业一直沿袭MSA的既定路线,创新往往非常乏力。行业一直以来的LPO/LRO设计方法尽管提供了一个较好的前景,但其系统理论基础有一定的不自洽。本专利在尊重MSA和行业已有的设计成果基础上,创造性地给出一种平衡的设计方案,看起来是简单的,但却是革命性的。 “ 易飞扬李总言说。

关于易飞扬

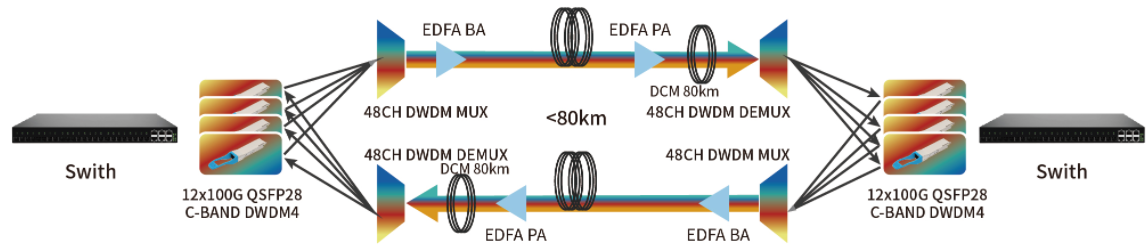

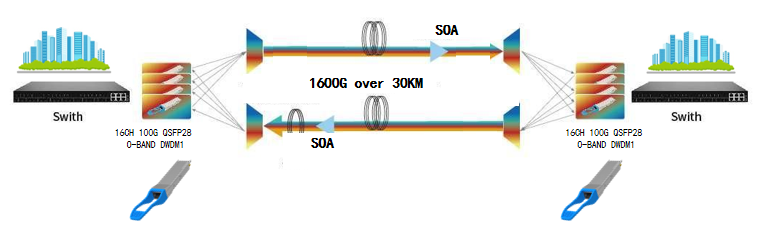

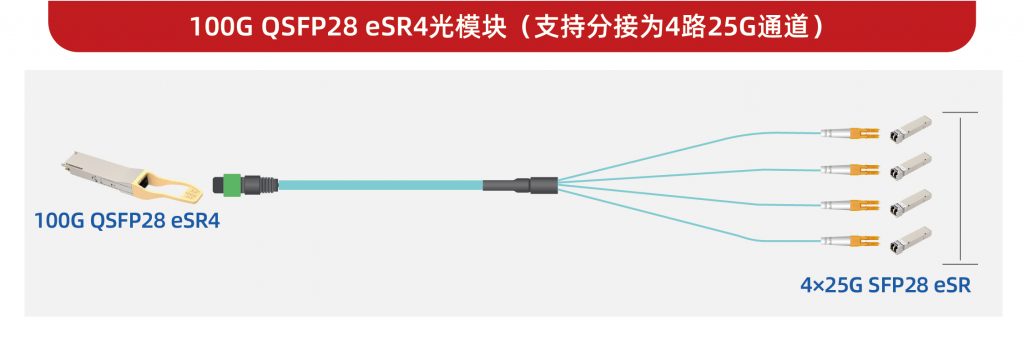

作为开放光网络器件的向导,易飞扬(GIGALIGHT)集有源和无源光器件以及子系统的设计、制造和销售于一体,产品主要是光模块、硅光模块、液冷模块、光无源器件、有源光缆和直连铜缆、相干光通信模块与OPEN DCI BOX子系统。易飞扬重点服务数据中心、5G承载网、城域波分传输、超高清广播视讯等应用领域,是一家创新设计的高速光互连硬件解决方案商。

0 1